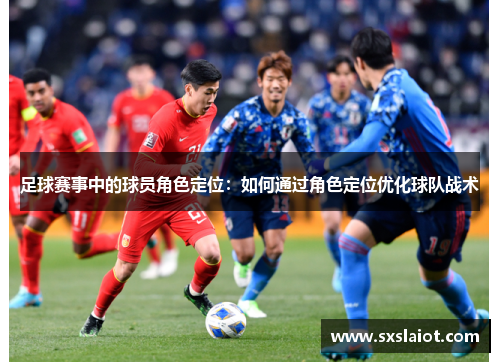

足球赛事中的球员角色定位:如何通过角色定位优化球队战术

在足球运动中,球员角色定位是战术体系的核心骨架,直接影响球队攻防效率与比赛结果。本文从理论与实践结合的角度,探讨如何通过精准的角色分工优化球队战术。文章首先剖析角色定位的底层逻辑,揭示其与战术灵活性的共生关系;继而分析现代足球中动态角色调整的前沿策略,结合数据技术与教练决策的协同作用;最后通过经典案例验证角色创新对战术突破的价值。本文旨在为职业球队提供系统性方法论,帮助教练组构建更具竞争力的战术框架。

1、角色定位的战术逻辑

传统足球的角色划分基于固定位置职责,如中后卫专注防守、边锋负责突破。但现代足球的立体化攻防体系要求每个位置具备多重功能属性。瓜迪奥拉在曼城打造的"伪边锋"战术,要求边路球员既能内切组织,又能回撤协防,这种复合型定位打破了传统边锋的单一功能限制。

角色定位需要与球队整体战术哲学相匹配。控球型球队要求门将具备出球能力,防守型中场需要覆盖更大的拦截范围。2014年德国队的夺冠阵容中,拉姆从边后卫改任后腰,正是基于控球体系对后场组织者的特殊需求进行的角色重构。

战术执行力的提升依赖于角色认知的清晰度。球员必须明确自己在不同攻防场景中的优先职责,例如防守反击时前锋需要承担第一道防线任务,阵地战时则要转变为支点角色。这种动态认知需要长期训练形成条件反射。

2、动态调整的实战策略

比赛中的实时角色切换是高水平较量的关键。2022年世界杯法国对阵英格兰的比赛中,格里兹曼在进攻时担任前腰,防守时退居后腰位置,这种双重定位有效平衡了攻防权重。教练组需要根据对手阵型弱点,在赛前制定2-3套角色调整预案。

临场调整考验教练的战术洞察力。齐达内在2017年欧冠决赛中,下半场将伊斯科从前腰改为左边锋,利用其内切特性破解尤文图斯的密集防守。这种及时的角色转换往往能打破比赛均势,创造战术突变效应。

球员的多功能性决定调整空间。现代顶级球员如基米希、贝尔纳多·席尔瓦等人能够胜任4-5个不同位置,这种"位置模糊化"特质极大增强了战术弹性。俱乐部在引援时,应将位置适应能力作为重要评估指标。

3、数据驱动的定位优化

运动科学的发展为角色量化提供新工具。通过GPS追踪系统分析球员跑动热区,结合传球网络模型评估组织核心价值,教练组能更精准地发现角色错配问题。利物浦运用机器学习算法,成功将阿诺德改造为具有后腰属性的进攻型边卫。

角色效能评估需要多维数据支撑。防守中场除拦截次数外,还需考察压迫成功率、由守转攻的传球质量等指标。曼城对罗德里角色价值的判定,就包含其每90分钟8.3次的进攻三区接应次数这类高阶数据。

生物力学分析正在重塑角色训练。通过3D动作捕捉技术,拜仁慕尼黑优化了中后卫的转身角度和启动姿势,使其既能保持防守站位,又能快速参与反击。这种技术赋能使传统位置定义发生革命性变化。

Vsports胜利因您更精彩4、创新定位的经典案例

巴塞罗那的"伪九号"革命颠覆了中锋角色。梅西2009年位置后撤,表面看似削弱锋线冲击力,实则创造了中场人数优势。这种创新使对手中卫失去盯防目标,为边路插上创造纵深空间,开创了tiki-taka战术的黄金时代。

切尔西的三中卫体系重构边翼角色。2017年孔蒂将摩西改造为翼卫,要求其完成单侧60米的纵向覆盖。这种角色创新释放了阿扎尔的进攻自由度,同时保证了防守稳定性,创造了13连胜的英超纪录。

马竞的"影子前锋"战术展现定位弹性。格列兹曼在西蒙尼体系下既承担二点进攻职责,又需要回撤参与高位逼抢。这种双重定位使其赛季跑动距离达到12公里/场,远超传统前锋的9公里标准,体现了现代足球对角色复合性的极致要求。

总结:

足球战术的进化史本质上是角色定位的革新史。从古典的固定位置分工,到现代的空间占领与功能叠加,角色定位始终是战术体系的核心变量。优秀教练团队需要具备角色解构与重组能力,在保持战术平衡的前提下,通过创造性定位释放球员潜能。数据技术的介入为角色优化提供了科学依据,但最终的战术突破仍需回归足球运动的本质规律。

未来足球的角色定位将呈现更强的动态性与模糊性。多功能球员的培养、实时数据反馈系统的完善、人工智能辅助决策的应用,这些技术革新正在重塑战术设计范式。但无论技术如何进步,成功的角色定位永远建立在对球员特质的深刻理解与战术目标的精准匹配之上。这正是足球作为集体运动项目的永恒魅力所在。